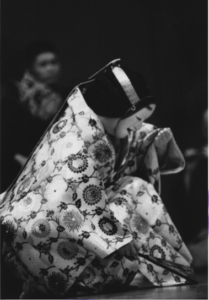

卒業生 観世流シテ方能楽師 雲龍櫻子

「加賀を舞台にした「能 歌(うた)占(うら)」 謎解きの鍵は「ほととぎす」」 先着10組公演チケットご招待!

こんにちは。日文の卒業生、観世流シテ方能楽師の雲龍櫻子です。「シテ方」というのは、「能・狂言」の「能」の分野で、主役を担う役職のことをいいます。「室町文化の中、観阿弥・世阿弥父子が大成した芸能」である能楽は、男性役者のみで演じられてきた歴史がありますが、現在は女性の能楽師も多く活躍しています。

7月29日(月)国立能楽堂にて、私の所属する能の会「久習會」で、加賀を舞台にした「歌(うた)占(うら)」という演目の公演があります。プレゼント企画(日文学科受験生(高校卒業生・高校2年・1年も対象)とその保護者様・先着10組公演ご招待)もありますので、ぜひ最後まで読んでください。

能「歌占」はみなさんがイメージする「能」と少し異なります。「能」と言えば「能面」をつけることが一般的ですが、「今生きている男」が主役設定の場合は「直面(ひためん)」と言って素顔のまま演じます。能は男性役者を基準とした演能形態のため、女性の能楽師も「直面」で勤めます。またこの能は、幽玄美が成立する以前の古い様式を残す奇蹟劇ですので芝居も多く会話劇の要素も多いです。

~「歌占」あらすじ~

加賀の国白山の周辺で、白髪異形の青年占い師が放浪している。この男は元伊勢二見浦の神官であったが、掟を破り旅に出たため神罰により地獄を巡った経緯がある。そこへ行方不明の父を探している稚児が占いを所望。さて、その占いの結果は…。

本作品は、「ほととぎす」が物語展開の鍵となります。稚児が引いたおみくじには「鶯の卵(かいご)の中のほととぎす汝(しゃ)が父に似て汝が父に似ず」。「ほととぎすよ、お前は父に似ていて、それでいて父には似ていない」とありました。托卵習性をもつほととぎすが、鶯の巣に卵を産むことから創作された和歌です。

この歌の典拠は『万葉集』(高橋虫麻呂歌集 巻9の1755番歌)に由来し、「鴬の 生卵(かいご)の中に 霍公(ほとと)鳥(ぎす) 独り生れて 己が父に 似ては鳴かず 己が母に 似ては鳴かず 卯の花の 咲きたる野辺ゆ 飛び翔り 来鳴きとよもし 橘の 花を居散らし ひねもすに 鳴けど聞き良し 賄(まい)はせむ 遠くな行きそ 我が屋戸の 花橘に 住みわたれ鳥

(意訳)鴬の卵の中にまじって、霍公鳥は一羽だけ生まれる。お前の父に似ては鳴かず、お前の母に似ては鳴かず、卯の花の咲いている野辺から飛び翔り来て鳴き響かせ、橘の花を散らし一日中鳴くのを聞くと心地よい。贈り物をするから、遠くには行くな。私の家の花橘にいつまでもいておくれ。

ほととぎすは橘の花を好むとされ、作者は「私の家の橘の花を贈り物にするから、いつまでも美しい声を聴かせておくれ」と心を寄せています。

『万葉集』で詠まれている鳥の中で、もっとも多いのがほととぎす(155首)です。「万葉人はその声に心癒されたのだ」と風雅に解釈しても良いのですが、実は『万葉集』編纂後期の中心人物である大伴家持の「ほととぎす偏愛」が反映された結果です。155首中63首が家持の歌で、さらにその中の40首が越中赴任時代、746(天平18)年の6年間のものです(赴任先の孤独を和らげたのでしょう)。しかも家持全歌の約10%がほととぎすの歌です。

ほととぎすは、現代では鳩やカラスのように身近な鳥ではありませんが、戦国武将の気質を例えた「鳴かぬなら○○ようほととぎす」や、正岡子規を中心とした俳句雑誌「ホトトギス」(明治30年1月創刊)など、時代を経てあらゆる形で文芸と関わっていることを実感します。

最後までお読みくださりありがとうございました。

ささやかではありますが、日文の受験を志す受験生のみなさまに、7月29日(月)の御観覧券をプレゼントいたします。ぜひ伝統芸能をご鑑賞ください。

プレゼント企画(日文学科受験生(高校卒業生・高校2年・1年も対象)とその保護者様・先着10組公演ご招待)へのお申し込みは、ここをクリックしてください。

第39回久習會 公演「船弁慶」 義経との別れに涙する静御前

前シテ(静御前):雲龍櫻子

写真:森田拾史郎