〈ブログ便り〉

こんにちは、日文の山田夏樹と申します。

これまで、本ブログでは何度か、好きなことを論じることの意義について書いてきました。

好きなもの(藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄)を論じる、語る

好きなもの(藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄)を論じる、語る②

今回は、それを実際の形にしたものとして、自身の研究に関わるものを紹介させて頂きます。

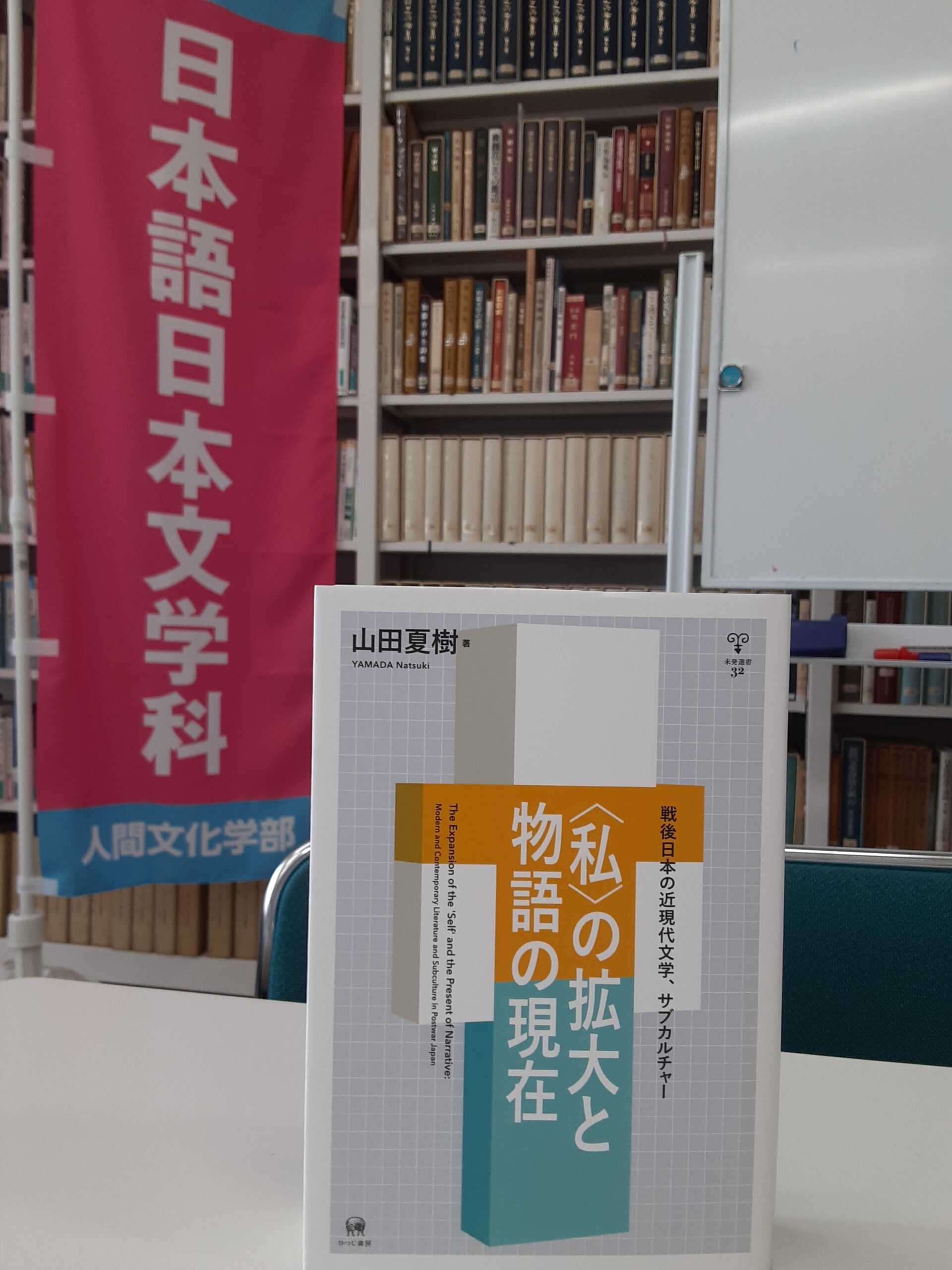

2か月ほど前に『〈私〉の拡大と物語の現在 戦後日本の近現代文学、サブカルチャー』(ひつじ書房、2025年5月)という本を出版することができました。

以下は出版社による紹介文となります。

三島由紀夫、大江健三郎、北杜夫、村上春樹などの戦後文学や、手塚治虫、富野由悠季などのサブカルチャーを再読し、〈私〉の変容を探る。かつて内面的な自己表現の場であった物語は、現代のキャラクター化や断片的消費の中で新たな意味を持つ。戦後文学における〈私〉の語りとネット時代の自己演出を結びつけ、物語の受容とアイデンティティの変遷を読み解く。過去と現在を横断しながら〈私〉とナラティブのあり方を問い直す一冊。

詳細はリンク先で見て頂ければ幸いですが(ひつじ書房 〈私〉の拡大と物語の現在 戦後日本の近現代文学、サブカルチャー 山田夏樹著)、この本の中で論じているのは、とにかく私の好きな小説家、マンガ家、監督の作品です。

研究ですので、感覚ではなく論理が必要ですが、根底のあったのは、「自分がこんなに好きなんだから、これらの作品には何らかの価値、社会的意義があるに違いない! それを言葉にしたい!」という情熱でした。

この本に限らず、他の論文を書く際も、作家や作品を授業で議論する際も、どれも好きなものなので、とても楽しい時間になっています。

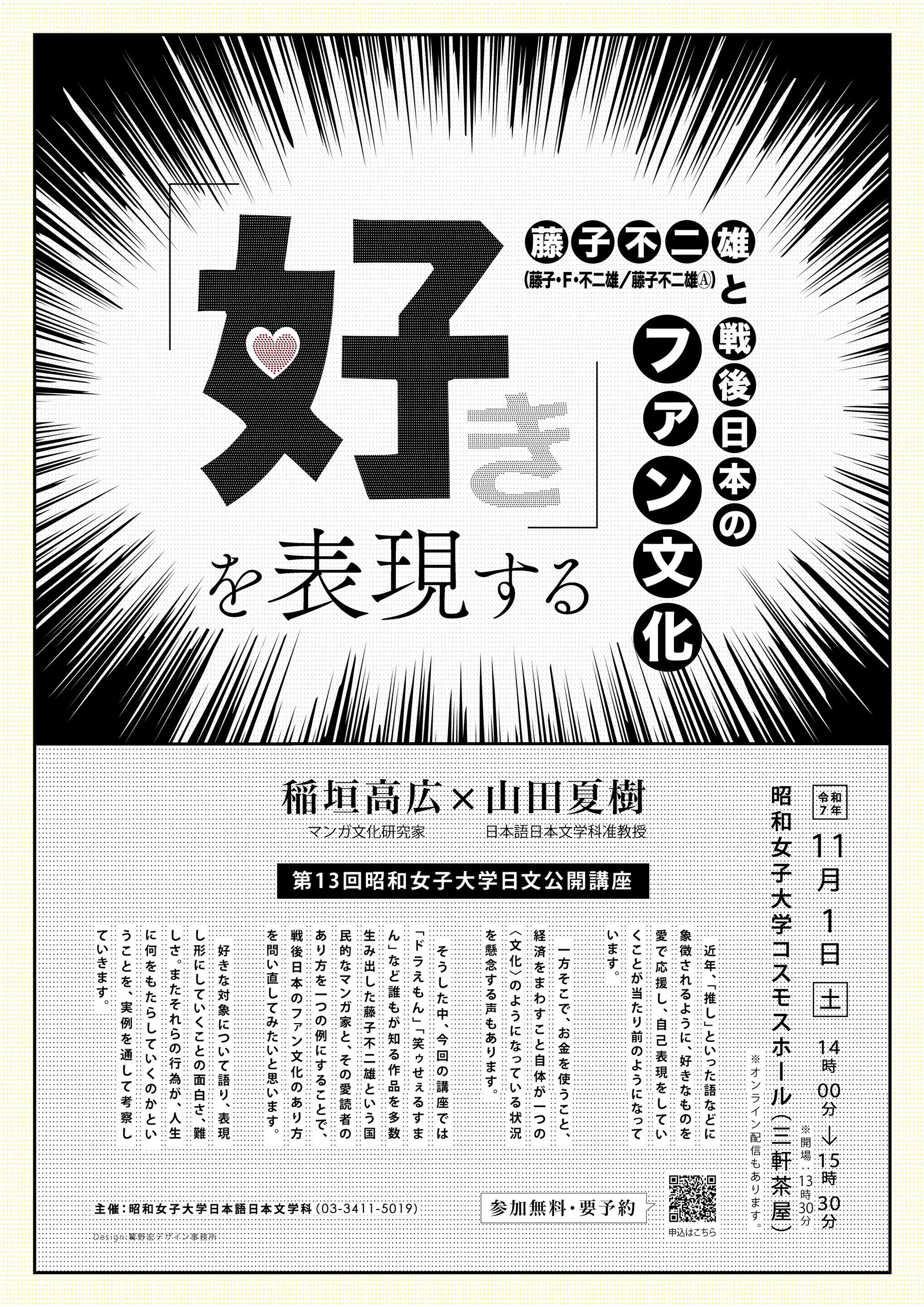

またこうした、「好き」を表現することは、研究や授業に留まるものではなく、私たちの日常と切っても切り離せないものです。そこで、マンガ文化研究家の稲垣高広さんとともに、次の公開講座(11月1日(土))を行うことにしました。

以下は、講座の要旨となります。

近年、「推し」といった語などに象徴されるように、好きなものを愛で応援し、自己表現をしていくことが当たり前のようになっています。

一方そこで、お金を使うこと、経済をまわすこと自体が一つの〈文化〉のようになっている状況を懸念する声もあります。

そうした中、今回の講座では「ドラえもん」「笑ゥせぇるすまん」など誰もが知る作品を多数生み出した藤子不二雄という国民的なマンガ家と、その愛読者のあり方を一つの例にすることで、戦後日本のファン文化のあり方を問い直してみたいと思います。

好きな対象について語り、表現し形にしていくことの面白さ、難しさ。またそれらの行為が、人生に何をもたらしていくのかということを、実例を通して考察していきます。

「好き」を表現することとは何か、一緒に考えてみませんか?

当日のご参加をお待ちしております(詳細、お申込みは公開講座サイトよりご覧ください)。

https://www.swu.ac.jp/swuhp/university/nichibun/openlecture.html

(山田夏樹)