みなさん、こんにちは。私たち現代教養学科1年生は「みる目シリーズ」という必修科目を受講しています。今日は、その中で「情報をみる目」(担当:相尚寿専任講師)という授業を紹介します。この授業では、情報の本質や記録・伝達の仕組みを理解し、現代のデジタル時代のキーワードである、オープンデータやビッグデータを含むデータの特徴を学んでいます。信頼できる情報を見極めて効果的に伝える力を養うことは、デジタル時代における情報の活用力を高めるために非常に重要であり、実用性もあります。

適切な引用や根拠資料の重要性と、クリエイティブ・コモンズを解説する講義資料

「情報をみる目」の最終課題では、自分が紹介したい地域やスポーツ、趣味を取り上げ、既存の資料を利用しながら、一人一分以内の音声付きプレゼンテーションを作成しました。このプレゼンテーションの作成にあたっては、授業で学んだ情報収集力や活用力を早速実践することになります。

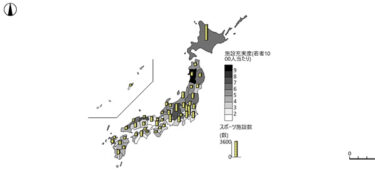

今回私は、普段就寝前や勉強中に聴いている「528Hz」の音楽を取り上げました。「528Hz」と聞いてもどのような音楽か想像しにくいかもしれませんが、簡単に言うと、水族館で流れているような神秘的な音楽です。実際、「528Hz」は「愛の周波数」や「癒しの周波数」とも呼ばれ、ストレスや不安を軽減し、心身に良い影響を与えるとされています。そこで私は、「528Hz」にはストレス軽減効果があることを、研究論文に掲載されている科学的根拠をプレゼンテーション内で示し、この音楽の魅力や素晴らしさに説得力を持たせました。授業では、資料にグラフや文字を配置する際に、割合・大きさ・面積・色にも注意を払う必要があることを学びました。その学びを活かし、私はプレゼンテーションに適したグラフを選定し、特に変化が一目で分かりやすいものを取り入れました。そして、パワーポイントの資料には必要最低限の情報のみをまとめ、ナレーションでは、研究論文に記載されていた実験結果からこの音楽の実用法まで、パワーポイントでは伝えきれないことを説明しました。話していく中で、一分以内という時間制約の中で、伝えたい情報を的確に伝えることの難しさを痛感しました。この課題を通して、伝えるべき内容と省略できる内容を取捨選択することも重要であることを学びました。

私が作成したスライドで528Hzの効能を説明する部分

(図表出典:Akimoto, K. , Hu, A. , Yamaguchi, T. and Kobayashi, H. (2018) Effect of 528 Hz Music on the Endocrine System and Autonomic Nervous System. Health, 10, 1159-1170. doi: 10.4236/health.2018.109088.)

また、この授業では、学年全員のプレゼンテーションをお互いに視聴しました。他の人の発表テーマは、地元の魅力、コンビニスイーツ、バドミントンなど多岐にわたっていました。それぞれが非常に個性豊かで、新たな刺激を多く受けました。情報の提示方法では、アニメーションを活用したり、テーマに合わせて色を統一したりするなど、パワーポイントにも各発表者の工夫と個性が表れていました。個人的には、ナレーションからそれぞれの愛や情熱が溢れ出ているのが伝わり、とても面白く感じました。

この授業を通して、情報の整理と伝達方法について多くのことを学びました。特に、視覚的な表現やグラフ、色使いの重要性を理解し、効果的に情報を伝える力を養うことができました。また、授業を通じて、正しい情報リテラシーを学んだことは、今後さまざまな情報に惑わされることなく、自分自身で正しく情報を処理できる力を養うことにつながると考えます。今後は、プレゼンテーションや資料作成において、相手に分かりやすく伝わるような工夫を積極的に取り入れ、「情報をみる目」を磨いていきたいと考えています。

(現代教養学科 1年 根本)