みなさん、こんにちは。現代教養学科3年の田中、星野、加藤です。私たちは、現代教養学科の「情報環境論」という授業を紹介します!

「情報環境論」では、空間データに着目し、それを地図という形で可視化することによって、地域の特徴や課題を読み解く術を学びます。空間情報といってもなかなかイメージしにくいものだと思いますが、場所と紐づいていれば何でも空間情報です。人口や農業などの統計データであったり、災害や気象に関する情報であったりと実は意外と身近な存在です。

この授業ではそういった空間データを、地理情報分析支援システム「MANDARA」を利用して地図として可視化します。客観的なデータを使って、自分たちにとって身近な生活空間の状況を表現できることに挑戦します。その過程で、自分たちの身近な疑問や気づきをどのようなデータで客観的に表現するかを考え、実践することで利用可能なデータの見分け方やデータでの表現方法を学ぶことができます。最終的には発表という形でアウトプットする場があることで、自分で調べた情報を他人に伝える力が身につき、さらに他者の発表を聞くことで自分が知らなかった地域の特徴や課題について知るきっかけにもなります。

次に、学生の発表を具体的に紹介していきます!

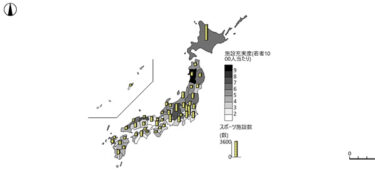

学生はそれぞれ調べたテーマで発表を行いました。MANDARAでは都道府県あるいは市区町村単位の統計データを簡単に地図化できるため、学生たちは都道府県単位で収集できるデータを探しました。発表のテーマは、 アルコール消費量と未婚率の関係や温泉地と健康寿命の関係など多岐に渡っていました。その中で私は教育や 学力に興味があったため、英語力に着目し、「教師の英語力が高い都道府県では、生徒の英語力も高いのではないか」という仮説を立てました。教師の学力が高いと、知識量の多さや教え方のわかりやすさなどにより、生徒の学力にも影響が出ると考えたからです。

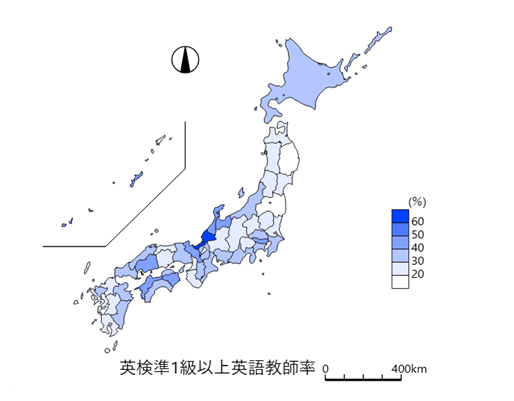

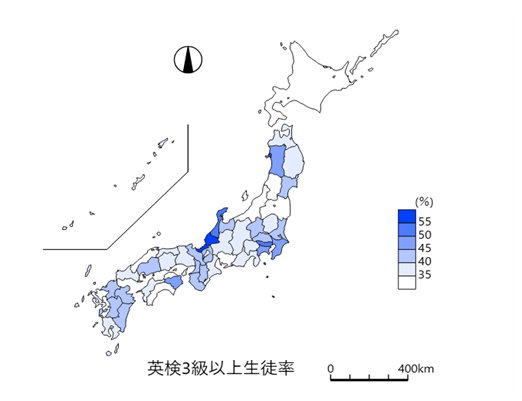

文部科学省の「英語教育実施状況調査」(2017年度)の調査結果をもとに生徒の英語力と教師の英語力の地図を作成しました。

教師の英語力に関しては、公立中学校と公立高等学校の英語担当教員の英検準1級以上取得率を用い、地図を作成しました。

次に生徒の英語力に関しては、公立中学校3年生の英検3級以上、公立高等学校3年生の英検準2級以上の取得率を用い、地図を作成しました。

2つの地図を見比べると色の濃淡が似た傾向を見せている地域があることがわかります。しかし、北海道や四国では全く違う結果となっています。これら2つのデータから相関係数を求めたところ、0.48となり、正の相関があるという結果になりました。正の相関があることから、教師の英語力と生徒の英語力には関係があると言えます。しかし、相関は強くないため、必ずしもその関係性が強いとまでは言えないことがわかりました。

この結果から、教師の英語力と生徒の英語力に強い関係はないことがわかりました。しかし、その中で福井県は教師、生徒ともに英検取得率が圧倒的に第1位であることから、福井県の英語教育には何か特徴があると考えました。福井県は中学3年生に年1回の外部検定試験の受験料補助を行っていること、さらに年間3~4回程度のパフォーマンステストを実施していることがわかりました。このような取り組みが福井県の生徒の英語力を向上させていると考えられます。したがって生徒の英語力に関係するのは教師の英語力よりも英語教育制度ではないかと考察しました。

本授業を通して、私は今まで何気なく見ていた地図や統計データが、実は奥深い情報を含んでいることに気づきました。特に、MANDARAを使ってデータを自ら可視化することで、地域ごとの特徴や課題が一目で理解できるようになり、空間情報が私たちの生活に密接に関わっていることを実感しました。

授業では、単にデータを見るだけでなく、自分たちでテーマを設定し、必要な情報を収集・分析するプロセスを体験しました。最初はどのデータを使えば良いか、どのように表現すれば良いか戸惑うこともありましたが、先生や他の学生と意見交換をすることで、様々な視点から情報を捉えることができるようになりました。

最終発表では、自分たちで調べた内容を発表するだけでなく、他の学生の発表を聞くことで、今まで知らなかった地域の課題や取り組みを知ることができ、視野が広がりました。

「情報環境論」で学んだデータ分析のスキルは、今後の学習や研究活動に必ず役立つと思います。また、空間情報に対する関心を持つことで、社会問題に対する理解も深まりました。この授業を通して、情報リテラシーの重要性を改めて認識し、情報を活用する能力をさらに高めていこうと思いました。