皆さんこんにちは!現代教養学科3年シムゼミ所属の安藤です!

7月2日にシムゼミの3年生は授業の一環として、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45Fで開催されている「デザインあ展neo」に行ってきました!そのときに見たり感じたりしたことを簡単にお話しますね。

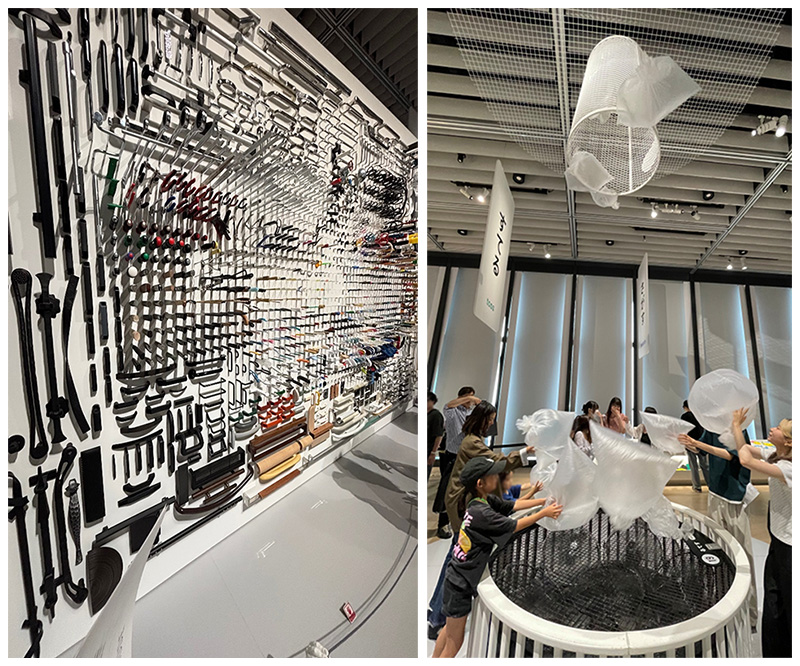

全35点のブースにそれぞれ行き、頭だけではなく体を使って体験するアトラクションも多くありました。私たちが展示会場に入ると、「動詞の庭」がお出迎えしてくれました。この世の中には様々な動詞によって成り立っていること・そして私たちが無意識に使っていることを再認識する事ができます。

この展示はまるで、世の中の事象や仕組み、そして私たちの生活そのものを動詞で一旦全部分解したかのように感じました。

そして、私たちが普段使っている横断歩道。このABCの中でどっちが正しいと思いますか?

普段は全然気にしないで使っている横断歩道も、人々が歩きやすい歩幅でデザインされています。実際に私は全然気にしないで使っており、最初は歩かないと本当に分からなかったです。

ちなみに答えはBとなります。答えを知って歩いてみると、確かに他の横断歩道よりも歩幅がぴったりでした!

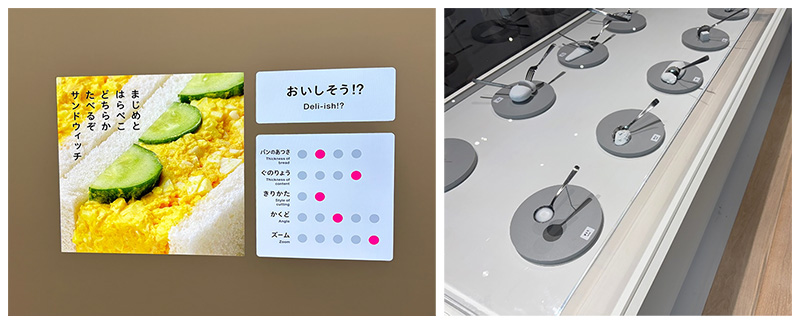

次のブースには「食べる」をテーマとした展示がありました。

例えば、画像のようにスプーンを使用する動作だけでもこんなに種類があります。

こういった動作だけではなく、「もぐもぐ」といった擬音やオノマトペの展示、「おいしそうな」画面を作るブースがありました。どれも身近すぎる・当たり前すぎて私たちがあまり考えたことのない題材。自分の日常を振り返るきっかけになる展示ばかりです!

この次には道具などをテーマにしたブースがありました。

例えば、この「もちごこち」という展示。「これは何の持ち手だろう」、「なんでこんな持ち手なんだろう」、「教室の扉が例えば別の持ち手になったらどうしよう」など、様々なことを考えながら観察をする事がました。他にも「るてす」というゴミを捨てる体験装置もあります。下から風が吹いており、捨てたゴミは誰かの下にふわりと降ってきます。現実でも例えばポイ捨てや路上にタバコやガムを捨てる行為がありますが、そういったゴミたちも巡り巡って誰かの下に行くのでしょうか。また、リサイクルという行為も捨てた要らないものが巡り巡って新しい人の元に来るのですから、同じことが言えそうです。

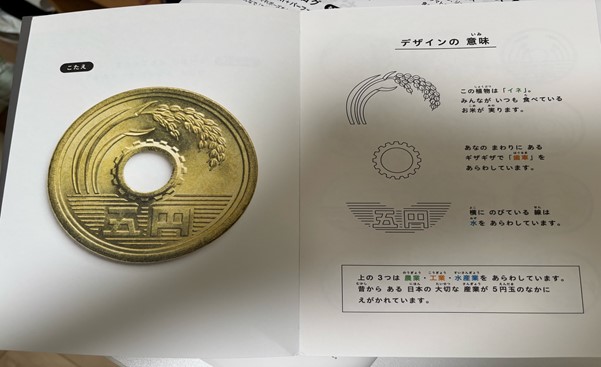

そして、私はこの展覧会のことをもっと理解したい・楽しみたいと感じ、「デザインあ かくほん」も購入しました。様々なデザインを自分で創り上げ、描けるのが特徴の本です。展覧会で学ぶことができた、身近なモノのデザインの意図やその独自性を簡単に体験できます。

例えば、物の裏表を描いてみるページは普段は全然興味も無かった・眼中に無かった物に対して興味を持ったり注目したりする事ができました。一例として、普段私たちが使っている5円玉も、意味なんて考えたことはありません。しかし、改めてみると小さな5円玉一つに「イネ」「歯車」「水」という日本にとって大切な産業がデザインされています。

このように世の中にある様々なデザインを楽しむだけではなく、「なぜこんなデザインであるのか」・「他のデザイン、形になるとどうなるのか」を、体験できた展覧会でした。特に身近すぎて興味の範疇にすら入らないものを、多角的な視点で見ることができる展示が多くありました。

何より、楽しさの背景にも深いデザインの意味が込められているように感じられました。例えば「えらそうなイス」という展示は権威づけるデザインの象徴作用、ディベート参加型の展示についても、デザインを通して民主主義の言及がありました。他にも心理学の視点から見ると、「アフォーダンス」と呼ばれる知覚心理学の考え方にも基づいた展示があるように感じられました。「もちてのむれ」や「学童イスのゆめ」といった機能や大きさに分類されてずらりと並んでおり、類型学の成果に繋がっているのではないでしょうか。

日頃当たり前に行っている「歩く」や「食べる」といった動詞もクローズアップされており、身近に感じやすい展覧会です!もしご興味がありましたら、この夏にぜひ「デザインあ展neo」に行って見て下さいね。新しい発見がきっとできますよ!

記事:シムゼミ3年・安藤