この2025年4月から、古市ゼミ3年生は、学習の支援活動と地域食堂の補助活動に携わっています。

「てらまっち」は文京区で13年続く学習支援団体で、文京区の4地区で活動を展開しています。

学生が活動している場所は「てらまっち」が構える文京区の事務所です。そこで、授業の合間を縫って、毎週金曜日16:00~18:00に、3年ゼミ生が、3人から4人ごとにチームに分かれ、学習の支援活動を行っています。教える内容としては、小学生4年生~6年生の授業の予復習です。

「にしかた食堂オリーブ」は2025年4月から始まった活動であり、学生たちはオープニングから参加しています。

開催場所は、文京区にある西片町教会、開催日時は、第四火曜日17:00~19:30です。当日、4~5人が参加し、ある学生は「てらまっち」に通う児童を迎えに行き、別の学生たちは料理の補助をします。その後、児童、学生、ボランティアスタッフ、地域の方々と、席順を決めずバラバラに座り、ご飯を食べます。食後に、みんなでボードゲームをしたり、ダラダラと他愛もない会話をしたりなどして、時間を過ごすというのが一つの流れとなっています。そのあと、みんなで片づけをします。

この4か月、学生たちは、体調不良などでの休みはありますが、ほとんどスケジュールに穴をあけることなく活動をしています。おそらくこれは、スケジュールに穴をあけることが地域の人々あるいは児童との信頼関係を損なうことを意識しての振る舞いであると感じております。

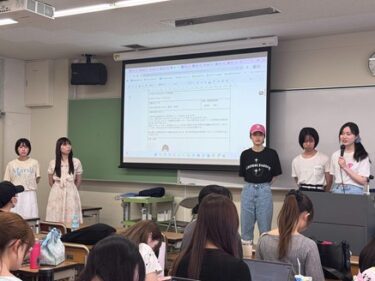

以下、学生からのコメント(原文ママ)と活動の写真(地域食堂)をあげます。

「やっぱり、子どもたちの笑顔に触れられることが何よりのやりがいだと感じます。最初は勉強の教えることに不安があり緊張もしましたが、回を重ねるごとに子どもたちとの会話や関わりが楽しみになりました。

今後は、より分かりやすく教えるための工夫や、地域食堂ではお手伝いの幅をもっと広げていけたらなと思っています。」

「学習支援の活動を通じてやりがいを感じるのは、子どもたちが楽しそうに学ぶ姿を見る瞬間です。それぞれが異なる苦手分野を持ちながらも、雑談を通じてリラックスし、勉強に向かう姿を見られるととても嬉しいです。

特に印象的だったのは、私の誕生日にいただいたメッセージです。生徒との絆を感じ、幸せな気持ちになりました。」

「西片町食堂での計4回の活動を通して、経験や気づきが多くありました。

初回に比べ、子供達の緊張感もほぐれ、自然な会話が多くなったことに大きな喜びを感じています。一方で、子ども食堂にくる子達は皆が知り合いで、友達ではないため、孤独感を感じる場合もあるのではないかと感じています。その為、誰も仲間外れにしないような空間作りを心がけていきたいです。

また、私達大学生の立場は、ご飯を作ってくださる地域の方と子供達の中間的立ち位置であると考えています。中間的な立場だからこそできる行動や気遣いを増やし、居心地の良い空間づくりに努めたいです。

やりがいとしては、子供達と少しずつ距離が近くなり、遊ぼうと誘ってもらえることに喜びを感じ、また地域の方にも顔を覚えてもらい、会話ができていることがとても嬉しいです。」

「学習支援に携わって約4ヶ月経過しましたが、子供たちとの適切な向き合い方はまだ模索中です。『問題を間違えたくない』、『いい子でいたい』などの大人からの評価を気にするような発言や素振りを助長させないようにすることを意識して子供と関わるようにしています。てらまっちは塾とは違って学校で学ばない勉強も学ぶ場になるといいのだろうなと思っています。

子ども食堂に携わって一番に感じたことは、子供たちは自分のことを話したがるということです。私は自己開示が得意でないので素敵だなと思いました。

一方で、相手の話を聞くことも大切だと思うので、『私に聞きたいことないのー?』と促してみると、何も聞いてこなかったので難しいなと思いました。私が小学生だったときも特に気にしていなかった気もするので深いことは考えず、子供たちと関わることを楽しんでいます。」

「学習支援を通じて何人かの子どもたちと関わってきましたが、最初の頃は、どうコミュニケーションをとったら良いのか悩むことや教えることの難しさを感じることがありました。しかし、関わるにつれて、笑顔を見せてくれるようになったことが嬉しかったです。

子どもたちが一生懸命勉強に取り組む姿勢を見ていて私自身も学ぶことが多く、やりがいを感じています。」

わたしたちが生活する上での情報収集は、見たり調べたりする「視覚情報」から成り立つことが多いですね。その視覚情報は膨大で、またその情報の精度は高くなっています。

だから、私たちは、それらを見ることで、分かった気になることがよくあります。こういう状況だからこそ、学生には、これらの活動を通じて、「リアル」に触れてもらいたいのです。剥き出しの現実に。その際には、触覚、嗅覚、味覚などあらゆる感覚を働かせて、現場に向き合わざる得なくなります。

古市ゼミでは、こうした現場の「リアル」を通じて、理論と現場を往復する学習・研究を行っています。