こんにちは!現代教養学科3年、見山ゼミの富所遥香です。

7月17日(木)のお昼休みの時間を使い、7月1日(火)のソーシャル・イノベーション概論(担当:見山謙一郎教授)でご講演いただいた三井住友銀行の社会的価値創造推進部の山本美帆さん、三島叶子さんに再度お越しいただき、1年生2名、2年生2名、3年生5名の計9名で、「銀行のイメージを変えるにはどうすればよいか」、そして「今、私たちが関心を持っている社会問題」についてディスカッションを行いました。

まず初めに、三井住友銀行の社会的価値創造推進部の山本さんから、私たちが先日の授業後に提出したリアクションペーパーに対するフィードバックをいただきました。その中で、多くの学生が銀行に対して「真面目で堅い」というイメージを持っていることが分かりました。

そこで、「銀行の堅いイメージをどうすれば変えられるのか」というテーマについて、授業を受ける前後での銀行に対する印象の変化も踏まえながら、意見を交わしました。

私たち学生は、銀行のイメージを親しみやすくするためには、若者と銀行が一緒になって社会課題に対する取り組みを行うプロジェクトを行えば良いのではないかと考えました。学生が企画段階から銀行と協力し、社会課題について一緒に考えていくことで、銀行の親しみやすさや社会的な役割をより身近に感じられるようになるのではないかという意見が出ました。

また、三井住友銀行の社会的価値創造推進部による取り組みを、学生の視点からSNS等を通じて発信していけばよいのではないかという提案もありました。大学生にとってSNSは主な情報源であり、InstagramやX、TikTokなどを活用することで、より広く若者にアプローチできると考えられます。特に、公式アカウントではなく、学生視点からよりカジュアルで身近に感じられるような形で発信することで、若者に情報を届けることが出来るのではないか、という意見がありました。

また、三井住友銀行が対外的に発信している「シャカカチ(社会的価値創造)」という言葉自体も、お堅いイメージがある銀行から発信するよりも、学生視点から発信する方が、違和感と無理がなく、関心を引き寄せられる可能性があります。

一方で、SNSやYouTubeには誤情報があふれており、信頼性の確保が課題になるという懸念もありました。銀行にとって信頼性は重要な価値要素であるため、SNSでの情報発信には慎重さが求められます。そのため、公式発信の信頼性とのバランスを保ちながら、学生という第三者による客観的な情報発信が重要だと感じました。

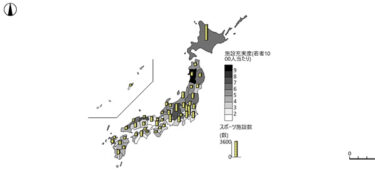

ディスカッションの終盤には、私たちが現在関心を持っている社会問題についても話し合いました。当時は参議院選挙間近であったこともあり、少子高齢化に伴う労働力不足、外国人労働者の受け入れの是非、介護問題や年金制度の維持など、さまざまな課題が挙がりましたが、これらはすべて相互に関連し合っている複雑な問題であることにも気づかされました。

こうした複雑な社会問題に対して、「なぜこうした課題が起きているのか」を繰り返し考えること重要だと感じました。例えば、少子高齢化による労働力不足も、「なぜ結婚する人の割合が減っているのか」、「なぜ外国人労働者の受け入れが進まないのか」、「なぜ地方から都市部に人口が流出してしまうのか」など課題同士を関連づけて考えることで、課題の背景や本質が見えてきます。これらはまさに、私たちがソーシャル・イノベーション概論の授業で学んだことです。

このように、「なぜ」を繰り返し考えることで問題の根本的な原因に気づくことができ、社会問題の解決だけではなく、よりよい社会の実現に繋がると思いました。 そして、こうした幅広い社会課題に対して、多くのステークホルダー(企業、個人、地域)との関わりを持つ銀行だからこそ、社会課題解決の一翼を担うことができるのだと気づかされました。

社会的価値創造推進部では、子どもの居場所づくりや金融経済教育など、多岐にわたる取り組みを行っており、それらがより良い社会の実現に繋がっていることを実感しました。こうした活動が社会に広く知られ、社会課題に対する意識の向上に繋がるためにも、まずは、社会価値創造活動の取り組みについて、若者や学生たちが当事者意識を持つことが出来るよう、しっかりと伝えていく必要があると思います。「シャカカチ」というキーワードがより一層広まり、一人一人が社会問題への関心を高めることができれば、社会全体の意識が変化していくと感じました。

最後に、お忙しい中ご来校いただき、貴重なお話とディスカッションの機会をくださった三井住友銀行 社会的価値創造推進部の皆さまに、心より感謝申し上げます。

~参加した学生の感想~

現代教養学科1年 関 美羅維

大企業に勤める方とのディスカッションは初めての経験で、大変貴重な体験となりました。この懇談会を通し、自分の発想力や柔軟性が大きな課題だと気づきました。ですが、それを補えるのがディスカッションであることも学べ、異なる所属同士でのディスカッションの大切さが分かりました。

また、懇談会では私たちがSMBCさんから学ぶのだと思っていました。しかし、いざ始まると、私たちの意見から、SMBCさんも学んでいました。

そんなSMBCさんの姿勢から、老若男女より多くのどんな人とも考えを共有する時間は、社会的価値を創出したり、課題解決には社会人であっても欠かせないことだと分かりました。

現代教養学科2年 日野 真絢

今回参加させていただいたSMBCの座談会では、社員の方が学生の意見や提案等を真剣に受け止めてくださり、有意義な時間を過ごすことができました。銀行の堅いイメージが和らぎ、社会課題をしっかりと捉え、時代に合わせた挑戦をしている企業だと実感しました。学生の意見を受け止める姿勢や社会課題への真剣な向き合い方を知り、自分も社会に貢献できるキャリアを考えるきっかけになったと感じます。

現代教養学科3年 須藤 里彩

懇談会を通して、学生は金融サービスや資産形成に関心を持っているものの、そうした情報に触れる機会が少ないこと。また、若者に寄り添ったSNS等での情報発信が求められる一方で、学生は銀行に対して固いイメージがあるからこそ、「銀行=信頼できる」という認識を持っているため、信頼と親しみやすさのバランスが重要であると学びました。

また、銀行が多くのステークホルダーと連携しながら社会課題の解決に取り組んでいることを知り、学生を含めた多様な立場の人々が協力することで、より大きな社会的価値の創造につながるのではないかと考えさせられました。

~三井住友銀行さんより~

株式会社三井住友銀行 社会的価値創造推進部 山本 美帆さん

学生の皆さんが少子高齢化等の社会課題を自分事としてとらえ、「金融グループだからこそできること」について学生ならではの視点を持ちながら率直に意見を交わしてくださったことに心から感謝します。例えば、銀行に対する「真面目で固い」イメージを「親しみやすさ」をキーにアップデートする、という視点は、ある種ネガティブにもとらえられる従来の印象を強みに変える、素敵なアイディアだと感じました。

「なぜ」を積み重ねて課題同士のつながりをとらえ、多様なステークホルダーと課題解決を目指す姿勢を今回皆さんと学ばせていただきました。今回のディスカッションが、皆さんそれぞれの関心のある社会課題の解決に向けて一歩踏み出すきっかけとなればうれしく思います。

株式会社三井住友銀行 社会的価値創造推進部 三島 叶子さん

学生の皆さんとの座談会では、少子高齢化や介護についての社会課題に対して、議論しながら解を探していく姿勢に特に感銘を受けました。「自分だったこうした方が良いと思う」という積極的なアイディアを出して、周りの仲間を巻き込みながら考え、仕組みを変えることにトライするということを授業を通して実践されているのは大変有意義な経験だと思います。若い皆さんの機動力や発想で、社会を良い方向に向かわせることができたら素晴らしいと思います。