こんにちは。現代教養学科 見山ゼミ3年の長友理咲と石田茉紘です。

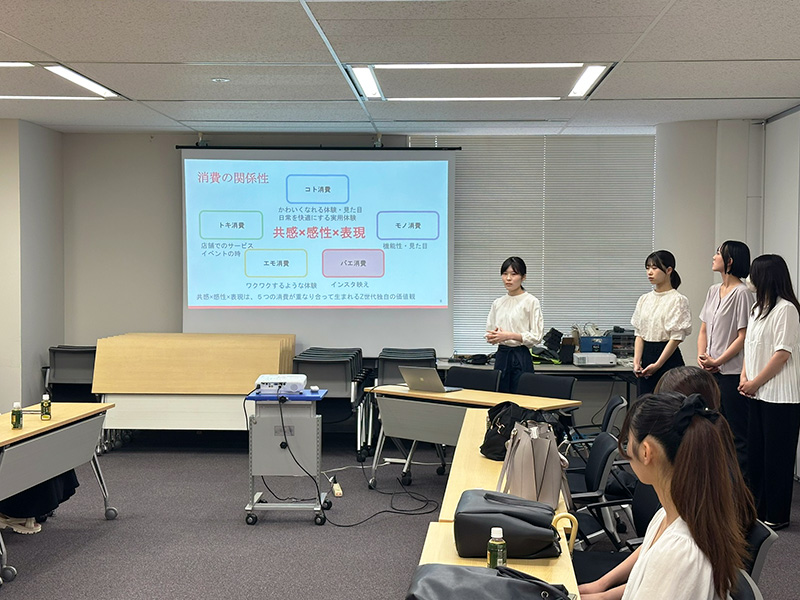

7月23日、見山ゼミ3年生(12名)は公益社団法人日本アドバタイザーズ協会さんに伺い、「Z世代に刺さる広告を考える」をテーマに前期の研究発表を行いました。

前期のゼミでは、私たち自身の購買行動を観察し、振り返りながら、無意識を含めた購買行動に至るプロセスを言語化し、企業広告や商品広告からどのような影響を受けているのかを分析しました。女子大学生ということもあり購買対象は化粧品とファッション(服)が中心であったため、化粧品の視点から広告を考えるコスメチーム、服の視点から広告を考えるファッションチーム、広告全体から考える広告チームの3チームに分かれて研究を進めました。

購買行動の可視化するプロセスの中で「見山ゼミ2025購買行動プロセスモデル」(①認知→②興味関心→③信用認知→④仮検討→⑤信頼認知→⑥確信→⑦本検討→⑧試用→⑨購入)が導かれ、このモデルをベースに3つのチームが購買行動の分析を用いました。このモデルにおいて、新たに言語化した「信用認知」とは、モノ、サービスの提供価値を受け入れ、自分自身が納得すること。そして「信頼認知」とは、ヒト(第三者)の価値観や評価を認め、受け入れることで、自分自身が納得することと定義しました。

分析を進める中で、「信頼認知」は“人”と“客観性”という要素が重要であり、企業が直接的に消費者に影響を与えることは難しい一方、第三者(SNSの口コミ投稿やレビューなど)が大きく購買行動に影響を与えていることが明らかになりました。

コスメチームは、コト消費やトキ消費、エモ消費、モノ消費、映え消費など多角的視点から、自分たちの購買行動の分析を行い、共通項として「共感」×「感性」×「表現」=「自分らしさ」の追求が消費行動に繋がっていることに気づきました。特に今回は基礎化粧品を含めたことから、自分の肌に本当に合う成分なのか、という商品に対する「信用認知」が先にあり、その後、SNSでのインフルエンサーの情報などが信頼の入り口となり、自分自身の使用体験や店員さん、タレントなどの影響により「信頼認知」に繋がります。

つまり、化粧品については、まず商品に対する「信用認知」があり、その後”人と体験”という要素が加わることによって、「信頼認知」へと移行し、購買行動に繋がることが考察されました。

また、ファッションチームは、ネット購入と店舗購入では、「信頼認知」の段階や回数が異なる点を分析したほか、服は他者からの目を強く意識することから、主観的要素がより強いコスメの場合とは異なり、一般ユーザーによる購入品紹介や着こなしなどの投稿による「信頼認知」がまず先にあり、その後、服の素材や手触り感等のモノに対する「信用認知」を経て、購買行動に繋がることが考察されました。

両チームに共通していることは、認知のきっかけは企業から発信される情報ではなく、企業の影響を受けない第三者が発信したSNSの情報でしたが、「信用認知」と「信頼認知」の順序やタレント起用の影響度には違いが見られました。

そして、広告チームは、広告を「SNS広告」、「人(店員)」、「看板」、「ポスター」と広く定義し、印象に残る広告や購買行動につながる広告を分析しました。その結果、企業広告は購買プロセスの「信用認知(モノに対する信用)」には影響を与えられる可能性を感じましたが、「信頼認知(第三者による客観的な視点から発信された情報に対する信頼)」については、影響力を与えることは出来ないと結論づけました。

そこで提案したのが「余白のあるPOP広告」です。これは企業発信の広告に、敢えて余白を設けて、実際に使った人の感想やおすすめポイントを書き込むことで客観的信頼性を担保する仕組みで、企業と店員との共創型のOOH(Out of Home)広告としてZ世代の購買行動に影響を与えられるものと考えました。

発表後のディスカッションでは、日本アドバタイザーズ協会の方から、「広告の定義でテレビや雑誌を外したのはなぜか?」、「SNS広告は不快に思う人もいるが、課金してまで非表示にする人は少ないのではないか?」、「単価の低い商品では口コミが重視されやすいが、高額商品では企業要素の信頼度が高まるのではないか?」といった質問やご意見をいただきました。さらに、生成AIを用いた広告に対する意見を求められた際は、ゼミ生から「予算をかけず作られているように見える」など、AI広告に抱くマイナスイメージが示されました。

今回いただいた質問やフィードバックから、ゼミでのディスカッションでは思い浮かばなかった課題について、今後更にディスカッションを深めていく必要性を感じました。

-学生の感想-

活動の第一歩として、街中の広告を観察することから始めました。分析していく中で、広告は動線や目線を意識していることに気づきました。

また、企業の広告が消費者の購買行動にどのような影響を与えているかを考えるために、信用と信頼の定義付けをして分析したことにより、広告を見る目が変わりました。

今後もゼミ生と議論を重ねながら、Z世代ならではの広告の見方を探っていきたいです。(長友)

自分自身の消費行動を見つめ直し、どのような基準で商品を購入しているのか、そして広告がどれだけの影響を与えているのかを改めて考える良い機会となりました。日本アドバタイザーズ協会の方々とのディスカッションでは、学生とは異なる視点や考え方に触れることができ、大きな刺激を受けました。

後期のゼミ研究でも、この経験を活かし「なぜ」という問いを大切にしながら、さらに深く研究を進めていきたいと思います。(石田)

今回の発表で得た学びと気づきをもとに、後期のゼミ研究では、より多くの学生や企業の視点を取り入れ、さらに有益な研究発表ができるよう頑張りたいと思います!

以 上