本国際シンポジウムは、2025年7月21日に昭和女子大学現代教育研究所理科研究プロジェクト主催で行われました。プログラムは次の通りで、第1部の参加者は約70名、第2部は35名でした。

<第1部> 昭和女子大学 オーロラホール

13:00~13:30 「海の生き物を守ろう」 昭和女子大学 現代教育研究所 白數哲久

13:30~14:00 「空飛ぶクジラ」 NPO法人ガリレオ工房 早川詩音・望月恵子

14:20~15:50 「熱機関と発電の原理」 バヌン大学航空・光メカトロニクス工学科(台湾)

周鑑恆(Chien-heng Chou)(英語と日本語訳:新潟大学 土佐幸子)

<第2部> 昭和女子大学1号館 3階 3L37実験室

16:10~17:00 実験の実演 周鑑恆

開催趣旨

近年、科学工作などの科学を楽しむイベントが各地で行われるようになりました。舞台を使って行うサイエンスショーもその一つです。2000年ごろから1000人規模のサイエンスショーが盛んにおこなわれるようになりましたが、科学館やショッピングモールでは、100人規模のものが増えています。サイエンスショーで何をどのように伝えるかについては、2002年から2017年ごろまで続いた「科学の鉄人」で検討されてきました。科学の楽しさには、エンターテインメントとしての楽しさと、科学の原理や不思議さに思いを寄せる知的な楽しさとがあります。多くの方に科学の楽しさを伝えるには、見せ方・話し方・実験とトークのバランスなどを入念に検討しなくてはなりません。実際にサイエンスショーを見合うとともに、台湾で活躍しているサイエンスショーの第一人者の舞台を見ながら、皆さんとサイエンスショーの在り方を一緒に考えていきたいと思います。

*******************

冒頭では、白數がサイエンスショーの現状について話しました。古くはファラデーのクリスマスレクチャーに遡るサイエンスショーですが、日本では、1996年から(財)省エネルギーセンターによる1000人規模のショーが盛んにおこなわれるようになり、ステージ用実験の開発をガリレオ工房が担ってきました。その後、ガリレオ工房メンバーの米村伝治郎氏がパイオニアとなり、同メンバーのらんま先生、すずきまどかさんが追随して、エンタメとしてのサイエンスショーが確立されていきました。しかし、COVID-19によってイベントが開けなくなり、演者は大きな打撃を受けるわけですが、その間、実験動画を紹介するSNSによる配信が盛んにおこなわれました。イベント再開の今日、YouTubeフォロワー100万人超の市岡元気さんを筆頭に若手パフォーマーが台頭し、さいたまスーパーアリーナでフェスを行うなど、大きなムーヴメントが起きているといっていいでしょう。ステージでは、大型で派手な実験が好まれるわけですが、私たちはそこに、「科学がよくわかる楽しさ」を盛り込むことを考えています。「見て楽しい実験」と、「実験から考えを深めていくこと」、両者のバランスや見せ方や、話術も大事になってくるかと思います。今回のシンポジウムでは、3つのステージを見ながら、よりよいサイエンスショーの在り方について検討していきました。

<第1部>

1.「海の生き物を守ろう」 昭和女子大学 現代教育研究所 白數哲久

このショーの提案は、テーマの選定と2人の掛け合いの効果にあります。テーマとして海洋酸性化の問題を取り上げています。海はpH8.2ぐらいですが、pH7.9の場所が出るなど酸性側に寄りつつあります。このことによって小さな貝殻をもつ生き物の生育が悪くなり、魚にも影響が出ているという話題です。これをイメージするために、BTB溶液を用いて、海水に二酸化炭素が溶けていく様子を演示しました。裏から光を当てると水面から溶けていく様子がグラデーションになってよく見えます。海洋酸性化の解決のために、気体の二酸化炭素を個体のドライアイスにする実験を演示して、海底に二酸化炭素を閉じ込めるCCSという技術を紹介しました。科学は地球環境の問題を解決するカギとなるというメッセージを込めています。

私は、サイエンスショーを一人で行うことが多かったのですが、若手のショーの華やかさにはかなわないと思いプロのパフォーマーの方に進行役をお願いするようになってきました。そうすることで、パフォーマーが元気に面白く進行してくれる中に、私が科学的解説を入れることがしやすくなりました。

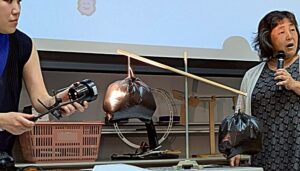

2.「空飛ぶクジラ」 NPO法人ガリレオ工房 早川詩音・望月恵子

このショーの提案は、会場と一体となるというところにありました。コール・アンド・レスポンスで、「やってみなければ~」と言うと、会場は「わからない!」と答えます。また、途中には、配られたLEDで実験をする場面もあります。最後は、はたして、大きなクジラに暖かい空気を入れて浮かべることができるか、会場の声援を受けて、ドキドキしながらみんなで応援する場面がありました。科学的な原理の説明で秀逸だったのは、天秤の活用でした。これまで、「温かい空気は周りの空気より密度が小さくなって浮きやすくなる」という説明をすることがとても難しかったのですが、天秤の両側に黒い袋をつけて、片方をライトで温めると、すぐに上がっていきました。この方法には大変驚きました。

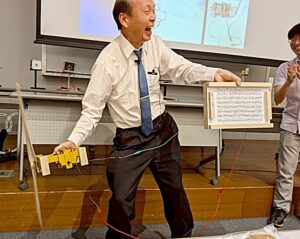

3.「熱機関と発電の原理」 バヌン大学航空・光メカトロニクス工学科(台湾)

周鑑恆(Chien-heng Chou)(英語と日本語訳:新潟大学 土佐幸子)

このショーは、台湾の研究者によって英語で行われました。カルノーサイクルといった専門用語が出るなど、科学的内容は高く、時間も90分間と長かったのです。しかし、参加者の満足度は大変高いものでした。これを可能にしたのが、日本語解説者の存在でした。米国のライト州立大学で物理学を教えていた土佐先生が、参加者に分かるようにかみ砕いて解説をしてくださいました。また、講演の直前まで、説明スライドに日本語解説を付け加えてくださっていました。

このショーのテーマは、学校であまり教えない科学の本質を、実験を通して見出していこうとするものでした。その観点は3つありました。

①運動エネルギーが使われて電気エネルギーになることを体感すること

アクリルパイプにコイルを巻き、ネオジム磁石を通過させます。LED球が大きいのに驚きました。部屋を暗くしなくてもはっきり見えます。また、ブランコのように揺れる装置で発電します、電気を発生させるとブランコの揺れが急に小さくなります。

②効率の良い風力発電のプロペラの形と飛行機の羽根やヨットの帆は基本的には同じであること

ヨットは風上に向かって走らせることができます。斜め前からの風であっても、羽根のカーブに沿って風が曲がり推進力が生まれます。このことを実験と図で説明してくれました。そしてこの帆を装置にとりつけるとなんと、回転運動するプロペラになり、発電までするではありませんか。羽根が早く動けば動くほど推進力は大きくなります。これには驚きました。私たちは、プロペラを回っていると捉えます。Chouさんは、プロペラにスマホカメラを取り付けて、回るプロペラが見ている景色を見せてくれました。プロペラにとっては世界が回っているのであって、風は同じ方向から吹いてくるだけなのです。

③反射望遠鏡で物が拡大して見える仕組み

点光源を凹面鏡にあてて、戻ってくる光を焦点の位置ですりガラスに映すことができます。途中に障害物(反射望遠鏡では小さな鏡)があっても像を結ぶのは、障害物に当たらない光路をとった光がきちんと集まってくるからです。焦点の位置から肉眼で鏡を見ると、空中に浮かぶようにハートの光の点が見えました。空間に確かに光はあるのです。望遠鏡では、それを接眼レンズで拡大して見ているのです。ステージでは、スマホカメラでどのように見えているか実演してくれました。

Chouさんのステージは、先に「伝えたい科学」がありました。そして、そのどの部分が「科学のすばらしさ」であるかについて、いろいろな方法で伝えようとしていました。伝えようとする過程で実験器具を考案・自作していました。その営みが何よりも楽しいようで、ステージでは、全身から科学のすばらしさを追究する楽しさが伝わってきました。

<第2部>実験の実演 周鑑恆

サイエンスショーを終えてから場所を理科室に移して、ワークショップを行いました。35名が参加しましたが、なんと、全員が風力発電装置を作りました。羽根の形が素晴らしく、しなやかであり強い紙でした。2枚の紙を、固まると固くなる洗濯のりで張り合わせて、プレスしているのだそうです。

ブレットボードが配られ、各自配線に挑戦します。説明書がなかったので、先にできた人が、配線図を黒板に書いて、それをみんなでまねしました。詳しい人がいて助かりました。Chouさんは、台湾から大きな段ボールを2箱持参し、それらの組み立てに1日を費やしていました。しかし、それらの半分ほどしか紹介できませんでした。それよりも、持ち帰れる風力発電装置の組み立てを優先してくれました。

第1部のホールは火気使用禁止だったので、できなかった実験がありました。その一つがロケットでした。アルコール蒸気を満たしたペットボトルに電極を入れて、電気火花で着火します。

すごい勢いでペットボトルは天井すれすれに教室の恥まで飛んでいき、歓声が上がりました。

最後に、日本と台湾の国旗を前に集合写真を撮り、末永い交流を確認しました。Chouさんは、中高生の団体を組織して、日本訪問を計画しているそうです。また、交流の機会を作っていけたらと思っています。全体を通して、科学が人と人とをつなぐこと、そのためには、科学を得意とする人だけでなく、科学を得意としない人にも届けられる、科学のワクワク感が大事だと、あらためて学ばせていただいたシンポジウムになりました。

現代教育研究所 白數 哲久