〈日文便り〉

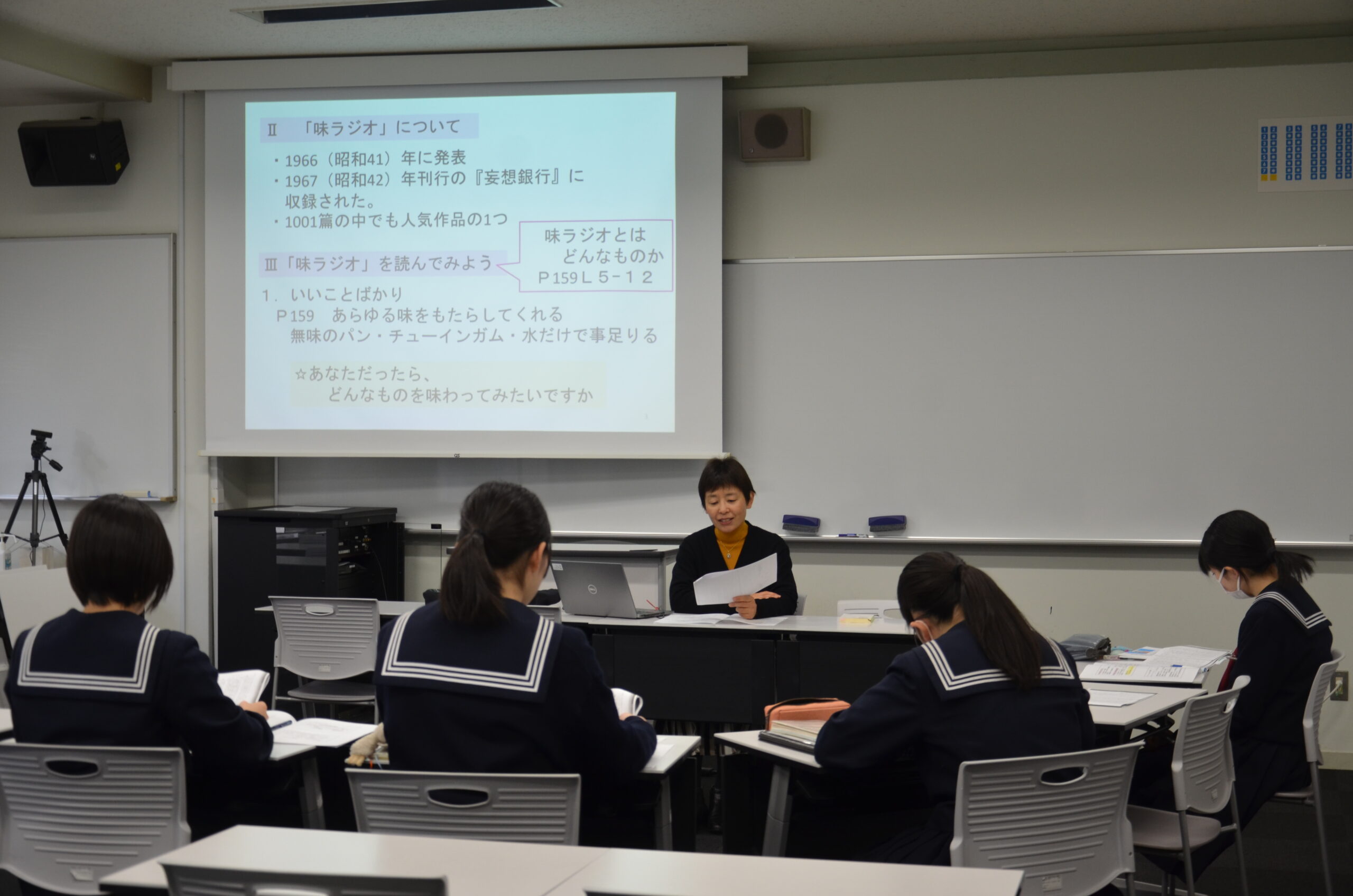

3月11日 附属3年生(中学3年生)に向けて、体験授業を行いました。

取り上げたのは、星新一「味ラジオ」(1966年発表)。

1001篇のショートショートの中でも、上位30位に入る人気作品です。

簡単なあらすじ

味ラジオは、歯の一つに受信機を埋め込み、放送される味をキャッチする装置。無味の水、パン、ガムが放送される食べ物の味に変わる。満腹になってあきらめることなく次々に味を楽しめる上、栄養のバランスもパンによって調整されている。虫歯の悩みも減り、夢にも味がついている。万人が満足するように味の心理学者が研究しているので、不満もない。今や実物のレストランは、好奇心を満たすためのものになり、味ラジオが生活の当たり前になっている。そんな味ラジオが放送の不具合で故障したから、世の中は大混乱。 放送が無事再開されると、人々は安心して仕事に戻っていった。

一見すると、最先端科学を駆使した味ラジオのすばらしさ、情報通信技術の可能性を描いているようです。何しろ、スマホにもできないことですから。

しかし……。

中学生たちは即座に「これは危険性を描いている」と指摘しました。

それではどういう形で星新一が危険性を匂わせているか、確認してみようということで、

①表記 ②種類 ③主体性 3つの観点から作品を読み込んでいきました。

中学生の皆さんの感想 一部抜粋(時間を超過してびっしり書いてくれました)

Aさん

最初から、画期的だけど、もし使えなくなったりしたら、人々は混乱に陥るのではないかと思った。キッチンや皿を用意する必要がなくなったというところも、緊急事態に対しての備えが全くなく、不安を感じました。でも、これは今の私の当たり前のこととの比較であって、生まれた時から味ラジオが歯に埋め込まれていたとしたら、考えもしなかったんだろうと思った。

Bさん

お金や労力をかけなくてすむ便利なモノがこの先どんどん出てくるとなると、「人」という意識が薄れてしまうと思う。モノに支配されてしまう。今では、「AI」という技術が発達していって物事を深く考えられなくなっていると思う。その内AIが故障したら、味ラジオの時と同じように…。科学が発達していくのもいいかもしれないけれど、私は昔から続いているものを、伝統を大切にする姿勢もこの世界にはあってほしいと願う。その科学というのは、誰か困っている人への研究であって、普段通り生活できる私達にはそこまで必要ないのでは?と思う。人類全員が便利さと人の関係の深いところまで考えてほしい。

Cさん

科学が進歩していくと同時に人類は様々なものを失っているのではないかと思いました。このお話の中では人々は万人受けする単純な味ばかり口にして、細かい味わいを感じる力や食感の楽しみを感じる力を失っています。これはスマートフォンやインターネットに頼って、自分で新しいことを体験したり、考える力を失ったり、天気予報がある事で自分で空模様を読む力を失った私達にも通じているように感じました。

Dさん

何事においてもバランスは大切で、楽をしすぎてもそれは最終的に人々のためにはならないことを改めて思い知らされた。星新一が描くユニークさの裏に隠された世の中に対する皮肉や人間の心理がとてもおもしろかった。私自身も改めて「人間というもの」の本質を考え、過去・現在・未来を繋げてみたいと思う。

今後の発展を秘めた、この鋭さ。すごいぞ、中学生!

わずか50分の授業でしたが、文学を通して社会や生き方を考えることをしっかり味わってくれたようです。

星新一作品のみならず、たくさん小説を読んで、視野を広げて下さいね。

(笛木美佳)