(日文便り)

「歌ことば歌ごころ」の授業で継紙制作を行いました。

継紙とは平安時代に生まれた最古の和紙工芸と言われており、色や質の異なる紙を繋ぎ合わせて一枚に仕立てた料紙です。藤原公任の三十六人撰に基づく三十六歌仙の歌集をまとめた『西本願寺本三十六人集』も、破り継料紙、重ね継料紙、切継料紙など様々な料紙が使用されています。

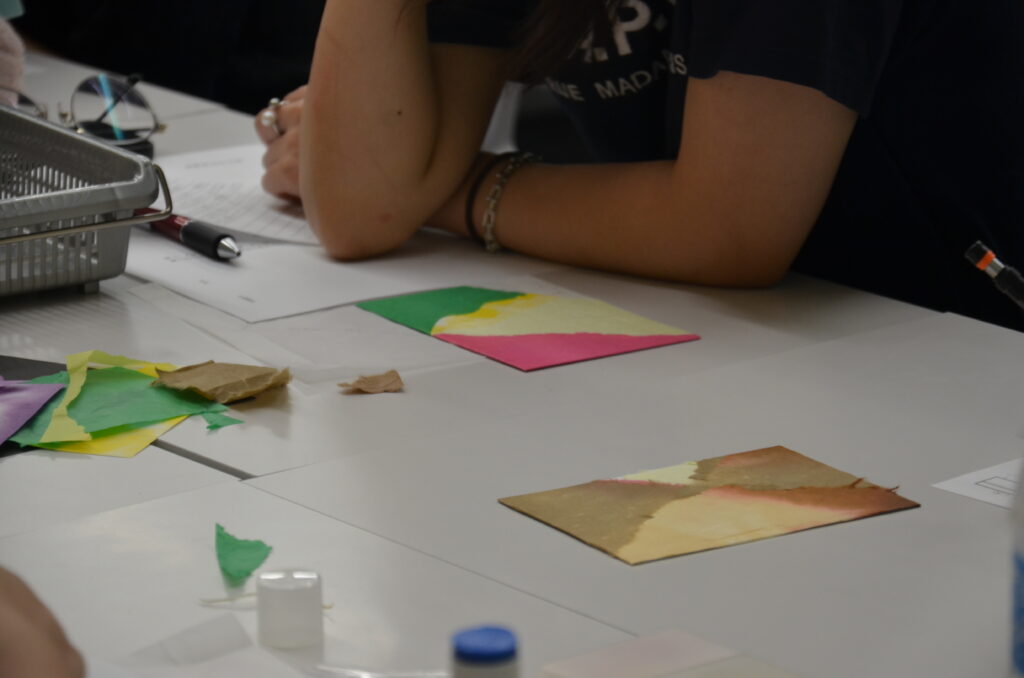

まずはレイアウトを考えるところからです。各グループに和紙や折り紙が用意されているので自分がどのような模様や色合いにしたいかを考えます。

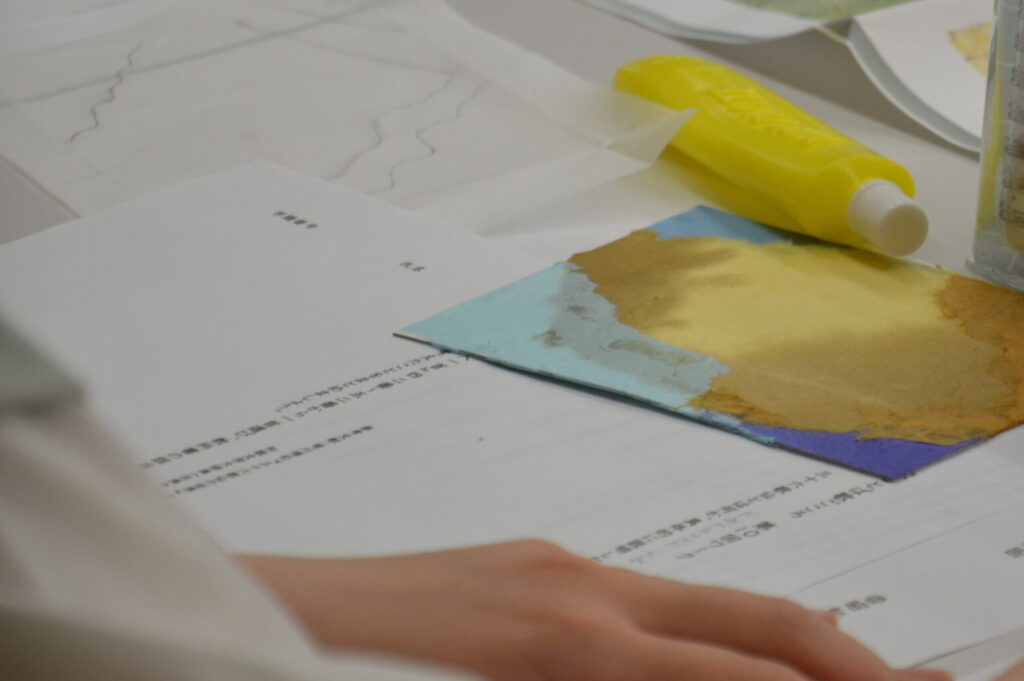

次に使用したい和紙や折り紙の上にトレーシングペーパーを重ねて、目打ちで印を付けていきます。

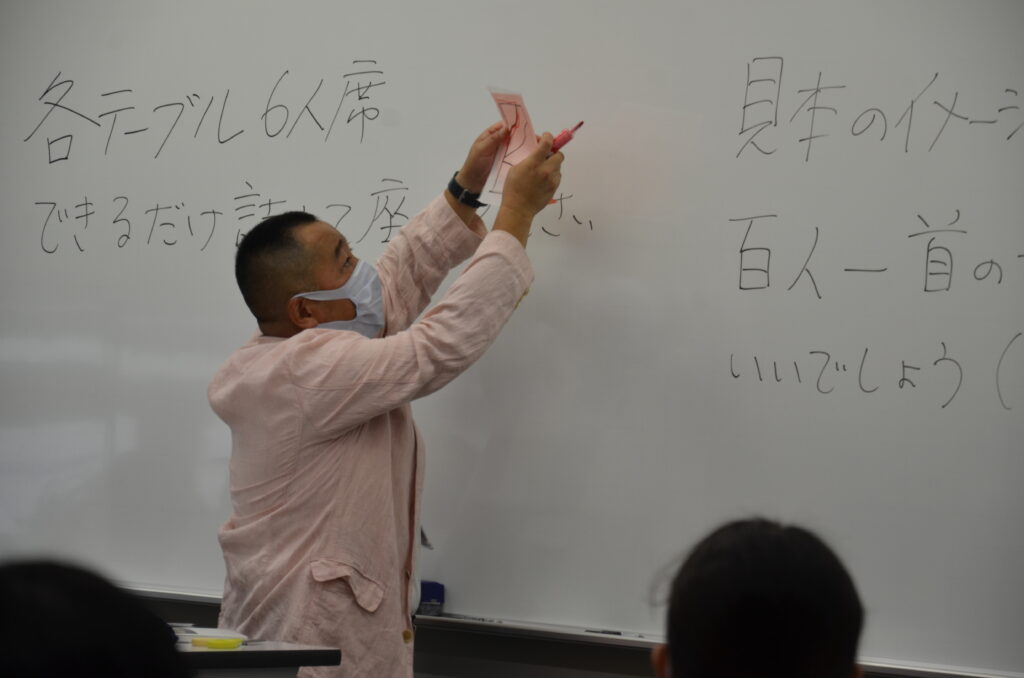

先生の説明を受け、作業開始です!

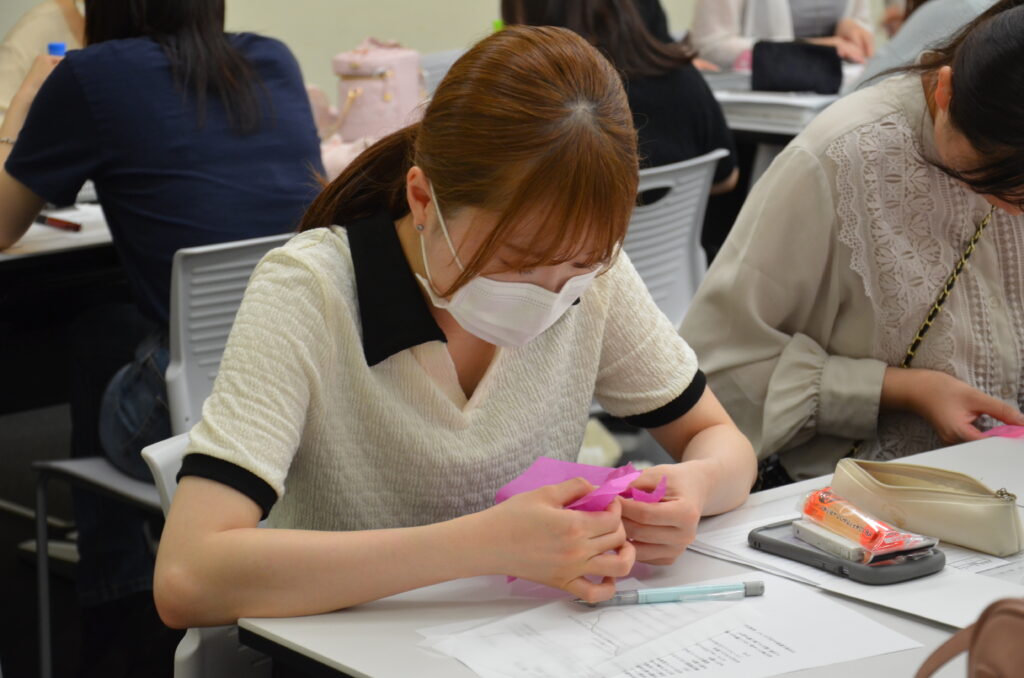

印をつけたらいよいよ紙を切る作業に入ります。

手で紙を破る破り継ぎや綺麗な直線を模様として活かす切り継ぎなど、趣向を凝らして紙を貼っていきます。一人で黙々と作業をする人、グループでわいわいと相談をしながら作成をする人など様々でした。

約1時間の作業の末・・完成です!

それぞれ個性の出る素敵な作品ができあがっていました。

知識として吸収した後、実践に移す・・この一連の動作により学生の学びも更に深まったことでしょう。

(上原)