大学院附属の生活心理研究所では、毎年度研究紀要を発刊しています。

今回、研究紀要の最新号に、心理学専攻在学中・松澤 美奈さんの修士論文の研究をまとめたものが掲載されました。

松澤 美奈・榊原 良太(2024).自己開示と本来感の関連の検討 -省察および受容的・拒絶的反応に着目した調整媒介モデル- 昭和女子大学生活心理研究所紀要,27,39-46.

紀要論文の掲載に際して、松澤さんに論文の内容や研究テーマの決め方などをインタビューしました💁

心理学専攻への進学を検討されている方にとって,大学院の研究活動の紹介になれば幸いです💡

院生生活の抱負を教えてください。

紀要論文の内容(研究テーマ)を教えてください。

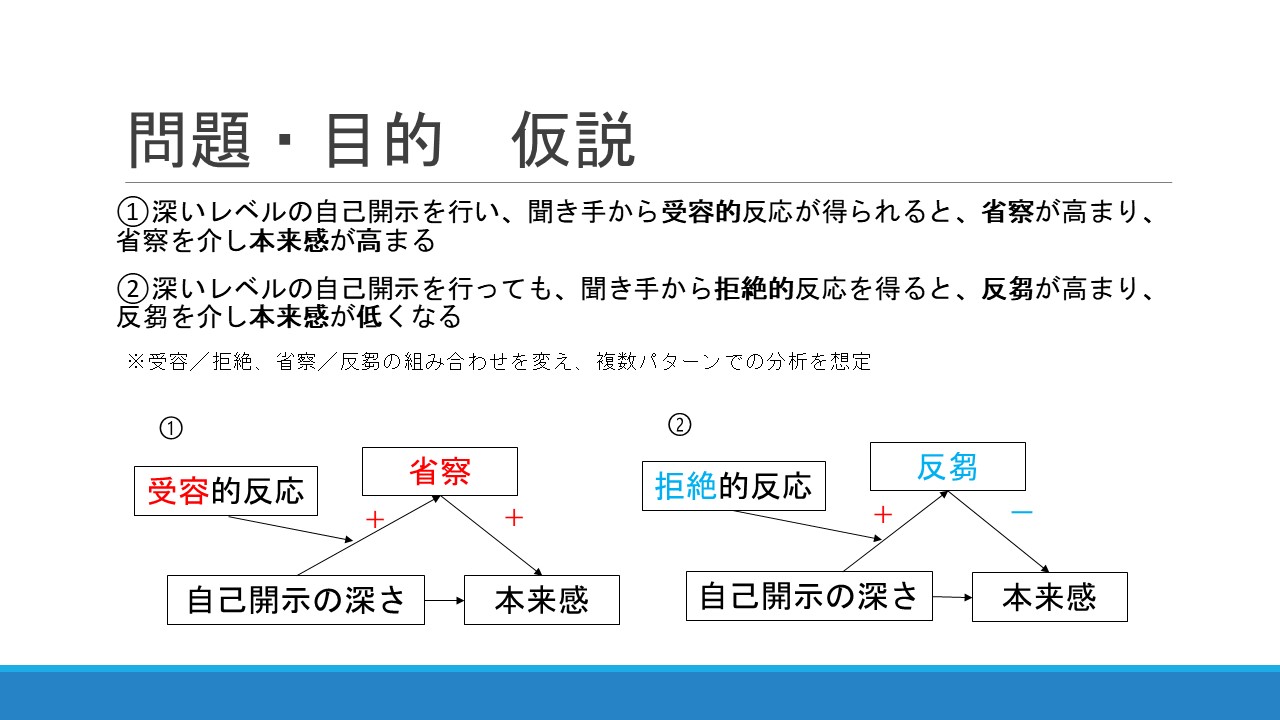

「本来感*を高めるにはどうしたらいいか?」というリサーチ・クエスチョンをもとに、自己開示と本来感の関連について検討しました。

自己開示は「深さ」の観点に着目して、深い自己開示をする程度が高いほど本来感が高まるのではないかと考えました。

具体的なメカニズムとしては、自己開示をする相手(聞き手)から受容的反応を受けることで省察*が高まり、それによって本来感が高くなるのではないかと考えました。

逆に、聞き手の反応が拒絶的だと反芻*が高まり、本来感が低くなるのではと考えました。

*本来感(sense of authenticity)…いわゆる本当の自分,自分らしさという言葉で知られているような,自分のコアな部分にあたる真に自分らしいと感じられる感覚のこと。

*省察(reflection)/反芻[反すう](rumination)…いずれも自己に注意を向ける考えをめぐらす状態を指すが,省察が興味関心や好奇心に動機づけられた適応的な思考であるのに対して,反すうはネガティブな情報と結びついた不適応的な思考であるとされる。

学部生のときに、大学という自由な環境でどう過ごすか思い悩んだ経験から、「自分らしさ」について興味をもち、本来感に関する卒業論文を書いていました。

そこから発展させて、大学院では本来感を高める要因について調べようと思い、

「省察と本来感との関連は先行研究で調べられているけれど、じゃあどうしたら省察は高まるのだろう?」

「人に話すと、考えが整理されることってあるよな…🤔」

などと実体感から少しずつ考えを整理することで、テーマを絞っていきました。

研究を行う上で大変だったこと,研究をして良かったと思うことを教えてください。

「自己開示の深さ」が「趣味」から「自分の性格や能力の否定的側面」までの4つのレベルに分かれているだけでなく、それ以外に受容的/拒絶的反応、省察/反芻と扱う変数が多かったので、分析がとても大変でした。

また、仮説とは逆の結果となったところも多かったので、どうしてそうなるのか考察することにもとても苦戦しました。

しかし、仮説通りにならなかった点について考察することで、各要因について多角的にみることができ、新たな視点が得られたと感じています。

大学院ではさまざまな授業・実習を通して学部よりも専門的な内容を学んでいきますが、論文執筆は「自分の興味関心に沿って行った研究をより深く掘り下げられる」という点で心理学の面白さを何倍にも感じられる経験になると思います。

とはいえ大変な面もたくさんあるので、困ったときは周りに相談しつつ(私も紀要を書くにあたり指導教員の先生に何度も相談させていただきました)、健康第一でお互い頑張りましょう!