2024年度後期の授業を紹介します。

今回は図工科教育法の版画の授業です。

図工科教育法の授業概要については、こちらのブログをご確認下さい。

2024年度後期の授業を紹介します。 今回は図工科教育法(早川陽先生)です。 図工科教育法の授業概要 小学校学習指導要領図画工作の理解と、それに基づいた題材開発及び具体的な学習指導方法などについて、実践的に学ぶことを目[…]

2月6日(木)の授業では、河内啓成先生に版画の授業をしていただきました。

まずは、版画の4種類(凸版、凹版、孔版、平版)、彫刻刀の種類(切り出し、平刀、三角刀、丸刀)、板目木版、木口木版について教えていただきました。

そして、河内先生の作品や江戸時代の浮世絵(復刻)も見せていただき、小学校で版画をする際のポイントを教えていただきました。

小学校で授業をするときのポイント

・小学生にとっては、三角刀と丸刀が使いやすい

・ケガをしないように「刀と一緒に両手を動かす」ように指導する

・描画をする日と印刷する日は別日に設定すると良い

・印刷はとても大変なため、段取りをしっかり考える 等

小学生が両手で彫刻刀を使う際に、木版が動かないに固定する「版画作業板」を紹介していただきました。

今回の授業では塩ビ板、ドライポイントなどの凹版と凸版を体験しました。

凹版はへこんでいる所に色がつき、完成時は反転します。

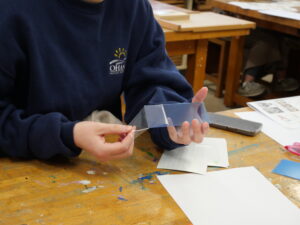

学生はまず、プレートのフィルムを剥がし、ニードルで絵や文字を彫っていきます。

限られた時間の中で完成させるために、全員が集中して作業をしていました。

続いて、油性インクのつめ方、円圧プレス機の使い方を教えていただきました。

まずは全体に色をつけ、その後いらないインクを拭き取ります。

そして、今回は事前に水分を含ませたハーネミューレ(小学校では画用紙や新鳥の子紙が使われることが多い)を使用し、プレス機でプレスをしました。

プレスをする際は、ハンドルを一定のスピードで回すことがポイントだと教えていただきました。

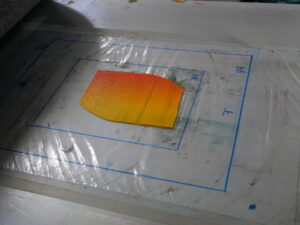

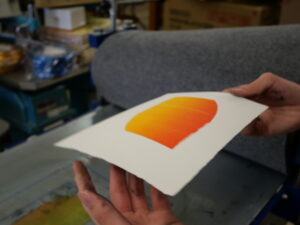

そして凸版印刷をする際の、グラデーションの作り方も見せていただきました。

インクを塗る時のポイントは「いったきり」

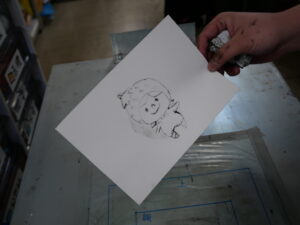

学生も早速、インクをつめ、不要なインクをふき取り、プレス機を体験しました。

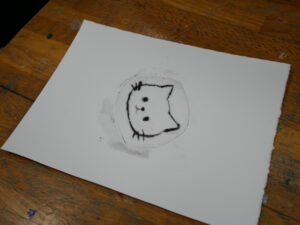

そして出来上がった作品はこちら

さて、こちらはどんな風に完成するかな?

プレスを終え、フェルトをめくってみると・・・

・・・・・・??

黒インクをつめる工程を抜かしてしまったようですね。

90分という短い時間でしたが、とても勉強になりました。

丁度、光葉博物館では「江戸の出版文化」展も開催しており、蔦屋重三郎の話や木版画の普及、お札の技法やエンボスの話などもありました。

河内先生ありがとうございました。