2/6(木)に昭和女子大学初等教育学科客員教授のメレッテ・リーダル・クロップ先生をお招きし、「幼小連携におけるバイリンガル教育について」をテーマにご講演をいただきました。

Merete L.Kropp(メレッテ・クロップ)初等教育学科客員教授 / 駒澤パークインターナショナルスクール(2018年に昭和女子大学グループ)校長

ハーバード大学では発達心理学の修士号を、インディアナ大学で言語教育学の修士号を取得。米国や日本、セネガル等の国々で、幼児教育に25年間携わる。幼児教育に関する多くの記事をワシントンポスト等に寄稿。「自由遊びから自由に学ぶ」という教育方針のもと、子供達が教師や友達と共に自然の中で自分達の遊びを作りながら、創造力、協調性、コミュニケーション力を伸ばすためのカリキュラムを実践している。KPISは駒沢公園の隣に位置しており、自然の中での遊びの中で自律的に子どもの想像力や協調性、言語を伸ばすカリキュラムになっている。

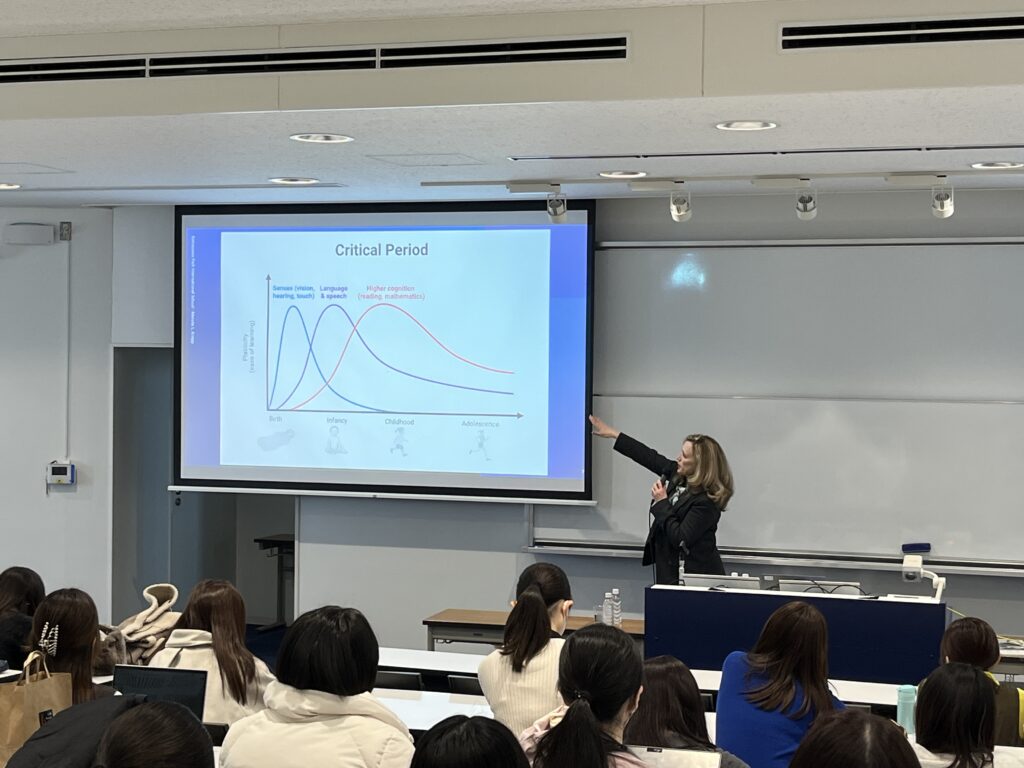

講演では、駒沢パークインターナショナルスクールの教育/保育、バイリンガルの教育方法、乳幼児期の言語習得についてお話しいただきました。

駒沢パークインターナショナルスクールは駒沢公園に隣接しています。その立地を生かし、毎日必ず外で遊ぶ時間を作り、自律的に子どもの創造力や協調性、言語を伸ばすカリキュラムになっていることを教えていただきました。

学校内では英語以外の言語の使用は禁止になっているそうです。バイリンガル教育の例として、日本語で「おいしい」と言った子どもに対して、英語で「Yummy」と返す等、自然なコミュニケーションの中で英語に触れる機会を作っていることをお話しくださいました。

「乳幼児期には1日21,000語聞くことが望ましい」というお話を聞いた時、学生は「21,000語⁈」と驚いていましたが、その後、「21,000語を日常会話で話すことは難しいが、絵本を読むことで多くの言葉に触れることができる」と聞き、ほっとしている様子でした。

学生は講演中、分からない単語を調べ、日本語と英語でメモを取りながら聞いていました。

講演に参加した学生からの感想を一部紹介します。

・私は3歳から8歳までドイツの現地校に通っていたため、バイリンガル教育の環境を保つ難しさに共感するものがありました。幼稚園から小学校に上がり、家の中で親と日本語で話す時間よりも、学校でドイツ語に触れる時間の方が長かったため、日本語を勉強するために週末は日本語学校に通っていました。そこではドイツ語の使用禁止がルールであり、駒沢インターナショナルスクールで英語以外の使用が禁止されている理由を学び、なぜ学校内でドイツ語の使用が禁止されていたのか理解できるようになりました。

・今回の講演を通して幼少期から第二言語を習得することの大切さを学ぶとともに、こうした幼稚園への就職の道もあるということが分かりました。第二言語を学ぶことで、二つのことを並行して行う能力が上がったり、集中力が持続したりするということは初めて知ったのでメリットが大きいと感じました。日頃からたくさんの言葉をかけること、本を読むことが大切だと知ったのでこれからの実習でも意識していきたいです。

・1日に21,000語も言葉を聞いているということが驚きでした。保育者として、絵本を読んだり、歌を歌ったりなど子どもたちと様々なコミュニケーションを取ることがとても重要なのだと思いました。また、言葉が豊かな環境を保育者や保護者が整えることも大切なことだと知りました。

学生は今回の講演を聞き、新たな発見や、改めて実感したこと等多々あったようです。

早速、今後の実習で実践したいという意見もありました。

メレッテ先生、貴重なご講演をありがとうございました。

そして、今回の講演は、藤田菜緒先生に通訳をしていただきました。藤田先生、ありがとうございました。